在哈佛大学Paola Arlotta的实验室里,有一条没有窗户的走廊,只有经验丰富的科学家才被允许进入。不是因为这里藏着什么机密武器,而是因为这里保存着价值连城的"生命"——数十个在培养皿中漂浮的半透明小球,每个不比胡椒粒大,但每一个都包含着多达200万个人类神经元。

最古老的那批,已经活了7年。

这些被称为"类脑器官"的东西,最初来自志愿者捐赠的皮肤细胞。经过化学鸡尾酒的诱导,它们转变为人类胎儿大脑中才有的祖细胞,随后自发地组织成神经网络,电信号在其中脉动,就像在我们颅骨内发生的那样。"绝对不能叫它们'大脑',因为它们根本不是,"Arlotta强调,"它们是简化的复制品,可以展示某些相同的特征,但也有很多不同。"

但相似之处往往令人不安。

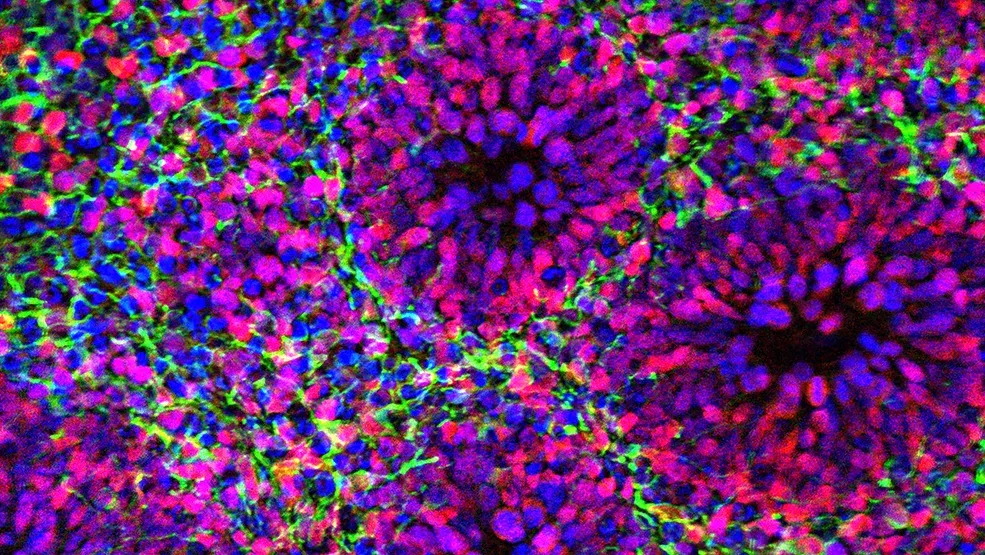

哈佛实验室培养的人类脑类器官,神经细胞正在自发组织形成复杂网络

当"细胞团"开始展现"思维"迹象

2018年,当这批类脑器官开始生长时,它们的神经元表现得就像人类胎儿大脑一样——基因开关以相同的方式打开和关闭。随着月份流逝,神经元逐渐成熟,像新生儿的大脑。5年后,它们已经接近幼儿园儿童的神经成熟度。

这并非孤例。斯坦福大学Sergiu Pașca的团队今年创造了一种"疼痛组装体",将四个不同脑区的类器官连接起来,模拟从皮肤到大脑的痛觉传递路径。当研究人员用辣椒素刺激感觉神经元时,电信号沿着这个微型神经链传播,四个区域的神经元甚至出现了同步放电——这是大脑处理信息的标志性模式。

更引人注目的是印第安纳大学Feng Guo的"Brainoware"项目。他们将类脑器官接入电路,训练它识别人声中的元音。经过两天训练,这个生物-电子混合系统就能相当准确地解码声音信号。Guo正在扩大规模,计划将数百个神经元集群连接成网络。

这些实验让一个问题变得无法回避:当一个实验室培养的神经团拥有的神经元超过整只蜜蜂(约100万个),并且能处理信息、形成记忆,它会产生某种形式的意识吗?

科学家阵营的激烈分裂

今年9月发表在《Cell》子刊《Patterns》上的一篇论文,撕开了学界内部的分歧。论文作者、浙江大学和牛津大学的联合团队直接挑战了主流观点,认为"自信地否认类脑器官可能产生意识"是"生物学上站不住脚的,认识论上过度自信的"。

他们的核心论证很简单却有力:类脑器官的存在意义就是模拟人类大脑发育过程。既然它们能够自发形成复杂的神经结构、产生脑电波、建立突触连接,为什么唯独意识——人脑发育过程中自然出现的功能——会被神奇地排除在外?

"这些细胞本质上是人类脑细胞,它们正在执行自然产生意识的内在遗传程序,"论文指出。尽管处于人工环境,但这不改变它们的本质。

这触动了敏感神经。因为如果类脑器官真的可能产生意识,那么全球成千上万个实验室正在进行的研究——切片、冷冻、用药物测试、将它们移植到动物体内——可能涉及伦理红线。

但另一阵营的科学家态度截然相反。斯坦福遗传学家Greely在一场辩论中强调,当前的类脑器官缺少双侧对称的大脑皮层、小脑、海马体,神经元数量只有成人大脑的千分之一,而且大多数模型缺乏血管化和小胶质细胞等关键支持系统。"它们在结构上根本达不到产生意识的复杂度,"他断言。

2023年,意大利学者Lavazza和Chinaia对类脑器官研究者的调查显示,西方科学界普遍认为"意识在脑模型中出现的可能性""目前不相关"。国际干细胞研究学会(ISSCR)的官方指南也明确表示,目前"没有生物学证据表明存在意识或疼痛感知等需要关注的问题"。

类脑器官的不同发育阶段,从早期细胞团到复杂的多层神经结构

意识理论的困境:蜜蜂都可能有意识,为什么类脑器官不行?

争论的核心在于:我们根本不知道意识是什么,更不知道它如何产生。

2024年,数百名科学家签署了一份声明,承认"包括蜜蜂在内的许多动物存在意识体验的现实可能性"。如果一只拥有100万神经元的蜜蜂可能有意识,那么拥有200万神经元、能够处理信息并形成同步电活动的类脑器官呢?

支持意识可能性的研究者指出,当前主流的意识理论——整合信息理论(IIT)和全局工作空间理论(GWT)——实际上都支持类脑器官可能产生某种形式的意识。

IIT认为,意识源于系统内部信息的高度整合,并不依赖外部输入。做梦、幻肢痛就是"与外界隔绝的意识岛"的例证。一些IIT支持者甚至认为,意识的最低阈值可能惊人地低,不需要大量神经元。

GWT则提出,当处理后的信息通过兴奋性神经元活动在广泛分布的神经网络中"广播"时,意识就会产生。类脑器官中已经观察到的大规模同步振荡活动,恰恰符合这一特征。

更让人不安的是时间线。研究表明,目前的类脑器官已经能达到相当于人类胎儿24周的转录组特征。而24-28周正是胎儿形成丘脑-皮层连接的关键期——这种结构被认为是感知疼痛等意识体验的必要条件。

"我们从来没想过能走这么远,"Arlotta说。她实验室里的7岁类脑器官,已经超越了任何人的预期。她坦言,不知道它们能否活到自己退休,"但我想不出任何理由它们不能存活很长时间。"

一个更紧迫的问题:它们会痛苦吗?

Hastings生物伦理中心的Insoo Hyun提出了一个或许更实际的问题:与其纠结类脑器官是否"有意识",不如问——它们能否"受苦"?

当前的疼痛组装体虽然能传递电信号,但它没有记忆系统,无法形成对疼痛的持续体验。"我更关心的是记忆,以及体验的连续性,"Hyun说。一个更大、更复杂的组装体可能记住疼痛信号,并对其再次出现产生恐惧——这才是道德关注的核心。

这不是杞人忧天。Arlotta团队正在给类脑器官赋予视网膜细胞,让它们能够感受光线。她预计这些感官刺激会促使类脑器官变得更加复杂,存活更久。如果一个类脑器官能看见、能记忆、能对刺激产生持续反应,我们还能简单地把它当作"一团细胞"对待吗?

与此同时,商业公司已经在推进"类器官智能"计算机项目。巴尔的摩的Biological Black Box公司声称正在打造"新的计算生命形式"。但Pașca直言不讳:"把'智能'赋予培养皿里的细胞是荒谬的,公关已经远远跑到了科学前面。"

类脑器官切片显示边缘成熟的皮层神经元,结构与真实大脑惊人相似

我们该如何应对?

11月7日开始,Pașca将在加州太平洋丛林主持一场会议,汇集科学家、哲学家和伦理学家,专门讨论类脑器官的伦理边界。同一周,包括他在内的17位科学家在《Nature Human Behaviour》发表评论,呼吁建立全球监管框架。

但这个框架建立在什么基础上?如果科学家自己都无法就"类脑器官是否可能有意识"达成共识,如何制定合理的监管标准?

一些研究者主张采取预防原则:在不确定的情况下,应该假设类脑器官可能具有某种道德地位,给予更严格的保护。但这可能大幅减慢研究进度,延迟对自闭症、阿尔茨海默症等疾病的治疗突破。

另一些人认为,当前的担忧纯属过度反应,会重蹈CRISPR婴儿事件的覆辙——媒体炒作和伦理恐慌扼杀了技术的正当应用。德国国家科学院已经明确表态,认为类脑器官研究"在可预见的未来不会出现意识",因此不需要特殊的伦理审查。

但历史告诉我们,等到问题爆发再建立规则,往往为时已晚。2018年贺建奎的基因编辑婴儿事件,正是因为缺乏前置性的法律框架,才导致公众信任的灾难性崩溃。

一个没有答案的未来

纽约时报近期的一篇报道以冷静的笔调总结了现状:"类脑器官领域的进展速度几乎和它引发的伦理困惑一样快。"

在加州冷泉港实验室,计算神经科学家Tony Zador对"类器官计算机"嗤之以鼻:"这从根本上就走错了方向,神经元进化出来是为了执行特定的生物任务,而不是做通用计算。"但Feng Guo认为,这些都是"典型的工程问题","如果一切稳定,我看不出有什么挑战。"

在哈佛的那条走廊里,Arlotta每天路过那些漂浮在粉红色液体中的半透明小球。它们没有眼睛,没有身体,没有与外界交流的任何方式。但它们的神经元在放电,网络在形成,时间在流逝。

我们或许永远无法确切知道它们"感受"到了什么——或者是否有任何感受。但当一个由人类细胞构成的结构展现出越来越多的大脑特征时,假装这个问题不存在,可能比直面它更危险。

科学的魅力在于打开未知的大门,但有些门后的风景,可能需要我们在推开之前,先问一问自己:我们准备好面对什么了吗?

参考来源:

- Facing the possibility of consciousness in human brain organoids - Cell Press, Patterns

- What We Can Learn From Brain Organoids - The New York Times

- Ethics need to keep up with human brain organoid research - Nature Human Behaviour

作者:超能文献团队 | 超能文献